La storia che ti racconterò oggi desideravo raccontartela da molto tempo: insieme a poche altre, alcune già narrate, alcune che attendono ancora, è una di quelle che anni fa, per quanto si erano legate a me, desiderai poter divulgare al punto tale da creare questo sito per farlo. E da allora, col crescere di questo e il suo proseguimento, ho messo appunto un metodo, un metodo per il quale, se inizialmente questi post si basavano solo su conoscenze già acquisite, adesso essi si costituiscono su uno studio e un approfondimento che mi tengono con loro per molto tempo.

È dunque così, non certo al termine, ma dopo una breve, iniziale, fruttuosa, parte di questo studio, che oggi ti racconterò che cos'è la caccia selvaggia. Forse l'hai sentita, nel suo tempestoso scorrere attraverso il cielo, o l'hai scorta, in una silente marcia tra gli alberi e le radure, o forse ancora di lei ti ha parlato qualcuno che ha avuto tale fortuna -che in realtà, più probabilmente, è una sventura. Più probabilmente, non sai che cosa sia. Dunque accetta il mio invito, prenditi del tempo, perché le storie importanti ne richiedono sempre un po', e ascolta questa storia di dèi, di uomini e di mostri.

|

| Åsgårdsreien, di Peter Nicolai Arbo, 1872. È sicuramente la più iconica rappresentazione della caccia selvaggia. |

La Caccia selvaggia è la visione di anime che, in determinati momenti e per determinate ragioni, si muovono a cavallo o errano accompagnate da animali da caccia nel mondo dei mortali, sia sulla terra che attraverso il cielo. Questa varrà come definizione generale applicabile alla maggior parte dei casi, non a tutti, ma si tratta di un tòpos riconoscibile anche quando non si svolge in queste modalità: i due esempi più noti nella letteratura italiana sfuggono a questa definizione, poiché nel primo, la Commedia di Dante, si tratta di cani da caccia che inseguono i dannati all'Inferno, e nel secondo, il Decameron di Boccaccio, si tratta di un'anima che ne caccia un'altra. Varrà dunque in questa sede ciò che si è detto sulla Danza Macabra, riprendendo la frase di Aristotele sul tempo citata da Pietro Vigo nel saggio di cui mi sono avvalso: "so che cos'è se non me lo chiedete".

Un buon punto di partenza sarà dire che la caccia è presenta nel folklore di tutta l'Europa occidentale, e la sua origine antichissima, insieme al fatto che miti attinenti li ritroviamo in luoghi e popolazioni turche e altaiche, permette di ipotizzare che delle radici fossero già presenti nel folklore indoeuropeo. In Francia, la caccia è conosciuta come Chasse infernale, Chasse furieuse, Mesnie furieuse, e anche Chasse Arthur e Chasse Gallery; in Germania come Wilde Jagd, Wildes Heer, Wutischend Heer, Wutendes Heer; il suo nome inglese è Wild Hunt, mentre in Scozia è Sluagh, in Svizzera si parla di Struggele selvaggia, e in Spagna di Exercito antiguo; in Italia è la Caccia infernale o Caccia del Diavolo, nonché Caccia morta nel lombardo, Corteo dla Berta o Càsa d'i canètt in Piemonte, Cazza selvadega in Trentino, Ciaza Mata in Val di Non, Kasa selvadega in Valsassina. In Norvegia è Oskoreia e Asgardreia.

|

| "Wodan's Wild Hunt" di Friedrich Wilhelm Heine, 1882 |

Odino, oltre che figura centrale del pantheon germanico e scandinavo, viene associato ad alcuni degli ambiti più importanti della società dei popoli che lo adoravano, sia la guerra, in merito alla quale si credeva che scegliesse egli stesso coloro che sarebbero caduti, per poi chiamarli a sé, condotti dalle Valchirie, e farne i suoi guerrieri scelti, Einherjar, alla testa dei quali cavalca, montando il destriero nero a otto zampe, Sleipnir, nelle dodici notti motivo per il quale gli sono riferiti gli epiteti di "padre dei prescelti,"padre dei caduti" e altre varianti sul tema; che lo stato dell'estasi, di trance, di sublimazione e di ispirazione, motivo per il quale egli è anche il dio della poesia, ma soprattutto, in relazione all'argomento in questione, motivo che lo lega a una lunga tradizione di culti e pratiche sciamaniche incentrate sul concetto dell'anima che si muove indipendetemente dal corpo. Il legame tra il culto di Odino e lo sciamanesimo è qualcosa cui sono stato introdotto mentre mi documentavo per scrivere il post sull'elegia anglosassone "The Wanderer", e con cui adesso mi sono trovato nuovamente a rapportarmi.

A questo si aggiunge un altro elemento, presentato in una tesi di Otto Höfler, riguardante un nucleo culturale e sociale presente all'origine del mito, la sua derivazione da culti estatici e rituali su cui si costituiva l'aristocrazia guerriera degli antichi popoli germanici.

A questo si aggiunge un altro elemento, presentato in una tesi di Otto Höfler, riguardante un nucleo culturale e sociale presente all'origine del mito, la sua derivazione da culti estatici e rituali su cui si costituiva l'aristocrazia guerriera degli antichi popoli germanici.Non bisogna poi dimenticare che, presso molte culture, il culto dei morti attesta un sentimento di reciprocità, per il quale si crede che essi continuino ad operare come numi tutelari presso i vivi; lo dimostrano i culti dei Lari e dei Penati presso i Romani, lo dimostra il concetto di fravashi nello zoroastrismo, spirito affidato a una persona per proteggerla e regolarne le sorti immortali, e lo dimostra una variante della caccia presente nel folklore spagnolo, la "società dell'osso" (traduzione mia dal francese "Société de l'Os" presente nel materiale da cui ho attinto), che secondo le storie porterebbe fertilità e buoni auspici.

In molte versioni ascrivibili al tòpos della caccia, le leggende parlano di compagnie di anime buone che sostano presso le dimore delle persone, alle quali, se pietosamente e gentilmente ospitate, procurano un anno di fertilità e abbondanza: la caccia si lega così anche al ciclo delle stagioni, a processi di ripetizione, e ciò non stupisce, visto il forte legame tra le sue apparizioni e il solstizio d'inverno.

Un altro elemento che deve aver contribuito alla formazione del mito nell'immaginario collettivo degli antichi deriva dalla storia militare: le testimonianze dell'uso di dipingere sé e il proprio equipaggiamento di bianco e attaccare durante la notte per scatenare il terrore nelle fila nemiche sono riportate da Erodoto (Historiae) e Polieno (Manuale di strategia) che hanno scritto dei Focesi che si ricoprirono di gesso nella battaglia contro i Tessali, Tacito (De origine et situ Germanorum), che menziona una pratica del genere presso gli Arii. La memoria collettiva e la trasmissione orale, verosimilmente, hanno reso reale la finzione, e uomini camuffati da spettri lo sono diventati per davvero nelle storie.

Oltre a ciò, Pausania, nella Guida descrittiva della Grecia, racconta che a Maratona si udissero, almeno al suo tempo, i rumori dei guerrieri e dei cavalli per tutta la notte, e che la sventura colpisse chi li udisse; Damascio di Damasco (Vita di Isidoro) racconta una cosa simile sull'area davanti alle porte di Roma dopo una battaglia contro gli Unni, dove le anime dei guerrieri dei due schieramenti, dopo la morte dei loro corpi, continuarono a combattere accanitamente per tre giorni e tre notti.

|

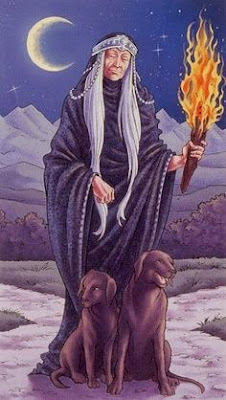

| Ecate |

Accanto a lei, anche un'altra dea lunare, Artemide, che condivide con Odino l'aver ricevuto nell'antichità sacrifici umani, si lega ai miti di battute di caccia notturne e animali spettrali, permanendo attraverso il nome romano, Diana, che accanto a quello di Erodiade -da intendere o come la sanguinaria figura presente nel Vangelo o come un nome che unisca Era e Artemide- guida la caccia selvaggia nei racconti tardo antichi e medievali.

D'altra parte, una dea dagli attributi sinistri molto evidenti si rinviene anche nella mitologia nordica: è Hel, o Hela, figlia di Loki, dal corpo da un lato di giovane e dall'altro di cadavere in putrefazione, che presiede al mondo dei morti e lo governa al punto di condivere, come l'Ade greco, il nome della sua persona con quello del suo regno. Hel, da cui deriva il nome dell'inferno nelle lingue germaniche moderne, ha molto in comune con Ecate, e tra le altre cose, l'essere stata un tempo una dea della terra legata alla fertilità, salvo, successivamente, essere soppiantata dalle divinità maschili e cambiare ambito.

|

| Hel |

Chiamato con molti nomi, Herlequin, o Hellequin, o Hellequinus ricorre nel folklore francese e inglese come demone a capo della caccia in un contesto più tardo, quello medioevale, cui sarà dedicato il secondo atto del post. Il suo nome acquisisce un valore antonomastico, perché anche se le storie principali che lo contengono sono due, ricorre in diverse fonti tra XIII e il XV secolo nella locuzione francese mesnie Hellequin o nel latino exercitus/turba/(vari termini per indicare degli uomini in armi) Hellequini come espressione più adoperata per indicare la caccia selvaggia, che qui assume più i connotati di una caccia infernale.

Tra questi esempi, è chiamato Hellequin nel Roman de Fauvel, racconto allegorico sulla chiesa, Hanequin nel Roman de Richart, Hennequin della Songe du Vieil Pèlerin di Philippe de Mézières, che racconta vari costumi europei, Hellequinus nello Speculum maius, la grande enciclopedia di Vincenzo di Beauvais. In realtà questo non deve stupirci, perché nel Medioevo e fino al XVI secolo è normale che i nomi propri siano soggetti a più varianti, che riflettono usi regionali e si modellano sui vari dialetti. Le forme di questo nome sono però molto interessanti per l'etimologia che mettono in luce: da Hennequin si può isolare la parola han, che in alto francese significa "gallo", anche in relazione al tedesco Hahn e l'inglese hen. Nel sanscrito, che come tutte quelle prese in esame è una lingua indoeuropea e deriva da un antenato comune, una parola simile è hamsa, che significa cigno o oca, e Hamsa è il nome dell'uccello raffigurato insieme a Brahma, il dio creatore presso l'Induismo, come sua cavalcatura (possibile anche un nesso col latino anser, oca).

| Túatha Dé Danann |

Anche -quin, talora percepito come diminutivo, può assumere il significato di cane, attraverso il passaggio attraverso il Medioevo del latino canis in forme dialettali come kien, quien e cien.

La conclusione, almeno secondo il saggio di Walter Philippe da cui derivano tutte queste informazioni linguistiche -che indipendentemente dall'esito danno dimostrazione del potere della lingua e dei fitti legami tra tutte le nostre storie- è che il nome Harlequin, indicando un essere del mondo animale, un po' cane e un po' volatile (magari, letteralmente, un "gallo-cane"), abbia mantenuto il suo significato mitologico e sia stato adoperato per riferirsi a qualcosa di antico e dalla natura mista anche molto tempo dopo il suo uso nel mito. Il fatto che il cane simboleggi fin dall'antichità il mondo dei morti (Cerbero, Garmr) e il gallo la resurrezione, permette di dare un significato compiuto e coerente a questo nome.

Veniamo alle storie su Herlequin.

La prima è quella di re Herla, raccontata dal cronista britannico Walter Map (fine del XII secolo) nella sua raccolta di storie e aneddoti intitolata De nugis curialium. Alla corte di re Herla si presentò un giorno un misterioso nano (pigmy), descritto come simile a un fauno con pelo ispido e zoccoli, e dopo avergli preannunciato l'arrivo, lo stesso giorno, di ambasciatori franchi per concordare il suo stesso matrimonio, gli propose di accettarlo come ospite per il suo matrimonio, con l'impegno di recarsi da lui, l'anno seguente, per presenziare al suo. Il nano sparì senza dargli il tempo di rispondere, e gli ambasciatori giunsero puntualmente. Venuto il giorno del matrimonio, al ricco banchetto re Herla trovò il nano, e insieme a lui un intero popolo di suoi simili, con un corredo di piatti e posate dorati e oggetti e cibi lussuosissimi, e una tale organizzazione del lavoro da rendere inutili i servizi degli uomini del re. Dopo avergli rammentato il suo impegno, il nano, al termine del banchetto, si congedò nuovamente.

L'anno successivo, il nano si presentò per riscuotere il debito, e il re, allestiti i rifornimenti, partì insieme alla sua corte per il luogo dove l'avesse condotto il nano; il percorso lo portò attraverso una caverna in un reame sotterraneo, pieno di ogni genere di bene e pietra preziosa (si ricordi la tradizionale associazione dei nani al mondo sotterraneo, e del mondo sotterraneo alla ricchezza, e sia degli uni che dell'altro alla morte, così come l'identificazione e la quasi omonimia di Plutone, dio degl'inferi e Pluto, dio della ricchezza). Terminato l'uffizio, il nano affidò a re Herla un cane da tenere in grembo durante la cavalcata, intimando a lui e ai suoi compagni di non scendere da cavallo finché non fosse scesa la bestiola; e così si separarono.

|

| "The Marriage of King Herla" |

La storia di re Herla, oltre all'indubbio fascino sinistro e al grande potere narrativo, ci parla per i molti possibili significati e archetipi che vi si possono rintracciare: miti e fiabe medievali, per esempio, indulgono spesso in relazioni diplomatiche tra i monarchi della terra ed esponenti del mondo sovrannaturale. Una possibilità esposta da Walter Philippe (v. Bibliografia) è che il viaggio di Herla servisse come legittimazione presso quel mondo del suo governo. Il nano, naturalmente, è un personaggio malvagio in gran parte delle sue comparse fin dalle saghe nordiche (Reginn e Fafnir della saga dei Nibelunghi su tutti), e Walter Map gli attribuisce anche una barba rossa (il rosso in casi del genere assume una valenza negativa); soprattutto, il nano è fortemente associato al mondo dei morti, nella letteratura scandinava ci sono episodi di nani che viaggiano liberamente tra i due mondi, e nella Saga degli Ynglingar si narra di un re, Sveigdir, che giurò appena salito al trono di dedicarsi alla ricerca di Odino, e che una sera, mentre tornava a casa, vide una grossa pietra su cui stava seduto un nano che lo invitò a seguirlo nella roccia per vedere l'Allfather: il re entrò nella roccia, la roccia si chiuse, il re non uscì mai più. E spesso ciò che fanno le anime dei morti sulla terra è proprio portare dei vivi con sé.

L'altra storia ce la racconta invece il monaco anglo-normanno Orderico Vitale, vissuto tra l'XI e il XII secolo e autore della Historia Ecclesiastica, uno dei più importanti storiografi del tempo.

Un prete di nome Gualchelmo, mentre camminava di notte dopo aver visitato un ammalato, scorse dei rumori attraverso il sentiero come fossero quelli di un grande corteo che avanzasse verso di lui; fece per nascondersi dietro ad alcuni alberi, quando un omone minaccioso e armato di clava, paratoglisi davanti, lo fermò e gli intimò di star fermo a guardare. La processione cui Gualchelmo si trovò ad assistere, e che per comprendere dobbiamo rapportare al passaggio delle corti itineranti nel Medioevo (tra cui quella di Enrico II Plantageneto, che Walter Map paragona a quella di Herla con intenti satirici): per primi venivano fanti e "addetti ai lavori" che trasportavano materiali di vario genere, stoffe, provviste, animali; per secondi, dei colossali trasportatori di bare, ai quali il gigante armato di clava si affiancò nella marcia, e sulle loro bare stavano dei nani con la testa gigantesca, e in mezzo a loro, trascinato da creature nere, un poggio su cui stava un uomo torturato da un demone con degli uncini fiammeggianti; poi delle donne, che cavalcavano su cavalli le cui selle erano ricoperte di punte, sì che il vento, al trottare delle bestie, le sollevava di poco dalla sella facendole cadere ogni volta su quelle punte con rinnovato dolore; quindi loro, preti, monaci, capeggiati da abati e vescovi togati di nero, e tutti chiamavano per nome Gualchelmo implorandolo di pregare per loro. Gualchelmo, che aveva sentito storie di una simile processione senza mai avervi creduto, volle procurarsi una prova della sua visione per non subire la stessa sorte, e tentò di rubare uno dei cavalli; qui, però, venne fermato da alcuni cavalieri infernali, e fu salvato solo grazie all'invocazione di Maria e all'intervento di un altro cavaliere, suo fratello, morto alcuni anni prima.

Come anche la storia di Herla, quella di Gualchelmo deriva da un materiale preesistante modificato e rielaborato, che rientra nella sfera degli exempla, storie raccontate per il loro valore esemplare al fine di trasmettere un messaggio morale.

Si tratta di una storia che va collocata in un contesto in cui la chiesa reinterpreta le vecchie credenze e le adopera in favore del suo messaggio, e il numero più ampio di varianti e di storie della caccia selvaggia si collocano proprio in questo punto. Ne parleremo la prossima volta.

Quanto ad Herlequin, benché l'autore non lo dica, si suppone che corrisponda al gigante armato di clava che ferma Gualchelmo. La coesistenza della sfera demoniaca e di quella legata alla terra e alla fertilità, concetto che vale per la caccia selvaggia in senso più vasto, ha fatto sì che il personaggio avesse anche un'accezione positiva; al contempo, le festività carnevalesche, nelle quali si esorcizzava la paura per i demoni e le forze del male, hanno col tempo caricato il re dell'inferno di una funzione apotropaica. Non si dimentichi, poi, nella Commedia di Dante, l'episodio, occupante i canti XXI e XXII dell'Inferno, delle Malebranche, i diavoli che puniscono i barattieri nella quinta bolgia del doloroso regno: nel verso 118 del XXI canto viene nominato Alichino, uno dei membri della brigata che accompagna brevemente Dante e Virgilio per poi ingannarli. Si tratta della prima trasposizione del nome Hellequinus nella nostra letteratura.

Sarà questo a portare al passaggio ad Arlecchino, forse la più nota ed emblematica maschera della Commedia dell'Arte italiana, il cui passato ultraterreno conserva tracce ancora visibili, nella sua grottesca maschera nera, nel bastone con cui talora si accompagna e nella sua indole sottilmente maliziosa.

Questa ambivalenza della caccia selvaggia è costitutiva della sua storia, e contribuisce a crearle intorno un alone di mistero: presenza estranea al mondo o parte integrante di esso, corteo di anime di morti o di vivi che hanno raggiunto uno stato più alto, compagni degli dèi celesti o di quelli infernali, la caccia selvaggia e coloro che ne fanno parte percorrono la storia e il mito, talvolta accompagnati da un fragore inumano, talvolta da un silenzio tombale. Sono un segno del passato, raccolgono le vestigia di coloro che furono, ma sono anche un presagio del futuro, un avvertimento, forse nefasto, che può essere d'aiuto se sapientemente interpretato.

Bibliografia

Le mythe de la Chasse sauvage dans l'Europe médiévale, a cura di Walter Philippe, Paris, Champion, 1997

La caccia selvaggia e le sue leggende, Xavier Dondeynaz, Virtuosa-Mente, 2009

The Penguin Book of the Undead: Fifteen Hundred Years of Supernatural Encounters, a cura di Scott G. Bruce, Penguin Books, 2016