Dovete sapere che l'anno del tolkieniano, giacché i tolkieniani non sono così pochi e aumentano di anno in anno, ruota intorno ad alcune date simboliche che permettono agli appassionati/studiosi (grave è che le due cose non coincidano) di avere qualcosa da festeggiare, e di riunirsi di conseguenza.

Le date principali sono il 3 gennaio, anniversario della nascita del Professore (3 gennaio 1892) e il 25 marzo.

Questo è bello, perché il 25 marzo non fa riferimento alla vita di Tolkien o a un evento della "nostra" storia, ma ad uno della storia del legendarium (che quindi conta comunque come nostra storia, solo, in un'epoca molto remota): il 25 marzo dell'anno 3019 della Terza Era della Terra di Mezzo, mentre alle porte del Morannon e in vari altri luoghi infuriava la guerra, Frodo e Sam riescono a portare a termine la missione della distruzione dell'Unico Anello, segnando la disfatta e la distruzione di Sauron. Quel giorno, nel calendario gondoriano, avvierà il primo anno della Quarta Era.

La Tolkien Society ha stabilito nel 2003 che il 25 marzo sia il Tolkien Reading Day, dando via alla tradizione che in tale data (o comunque in tale periodo) gli appassionati si riuniscano e leggano un brano del Professore discutendo e commentando, magari accompagnando il tutto con della birra come i membri del club degli Inklings, quei luminari dell'università di Oxford che si riunivano nei pub inglesi per discutere delle loro storie e dei grandi temi dell'uomo. Furono loro i primi a conoscere le storie degliHobbit e di Narnia.

La Tolkien Society ha stabilito nel 2003 che il 25 marzo sia il Tolkien Reading Day, dando via alla tradizione che in tale data (o comunque in tale periodo) gli appassionati si riuniscano e leggano un brano del Professore discutendo e commentando, magari accompagnando il tutto con della birra come i membri del club degli Inklings, quei luminari dell'università di Oxford che si riunivano nei pub inglesi per discutere delle loro storie e dei grandi temi dell'uomo. Furono loro i primi a conoscere le storie degliHobbit e di Narnia.Ogni anno, inoltre, la Tolkien Society stabilisce un tema, uno spunto, per indirizzare gli interventi e i dibattiti del TRD. La scelta del tema "Vita, morte e immortalità" stabilito per quest'anno richiede una difficile selezione, perché tutto il ciclo mitico del legendarium ruota intorno alla contemplazione della morte e del desiderio di immortalità (oltre che al tema della Caduta).

La Tolkien Society, nel proporre questo spunto, ha fatto riferimento all'esperienza biografica di Tolkien, data anche la ricorrenza della Battaglia della Somme, cui il bardo inglese prese parte.

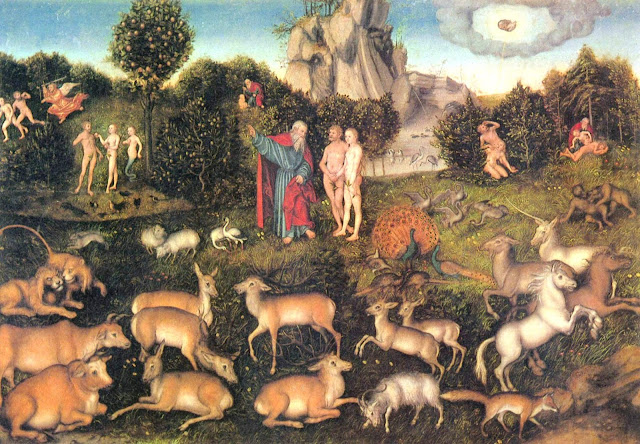

Fu nel 1917, dopo aver vissuto quella e altre grottesche esperienze in trincea, che Tolkien elaborò il primo racconto del suo ciclo, quella della caduta di Gondolin, la più illustre delle capitali elfiche del Beleriand (propaggine nord-occidentale della Terra di Mezzo, scomparsa dopo la Prima Era) presa da Orchi, Draghi e Balrog a causa di un tradimento interno. Già in questo episodio si palesa che la storia della Terra di Mezzo è la storia di una caduta, o meglio, di una serie di cadute, man mano che il male perdura e che quanto di buono esiste viene oscurato. E coloro che più di ogni altro soffrono per questo inarrestabile incedere sono gli Elfi.

L'immortalità degli Elfi ha un solo limite, e cioè che essi esisteranno finché esisterà il mondo, legati (condannati? Non è mai stata colpa loro, sono stati creati così) alla sua sorte, destinati a seguirlo quando, quale che sia il modo o la causa, esso cesserà di esistere. Fino ad allora, gli Elfi sono immortali, e non solo in termini di durata della vita: se uccisi in battaglia, contrariamente a credono i più sanno i più, essi hanno la possibilità di tornare, dopo che il loro fëa (anima), abbandonato il suo hröa (corpo) sia tornato nelle Aule di Mandos, dimensione ultraterrena simile all'Ade ma senza connotazioni negative, e quivi abbia trascorso il tempo necessario, dopo il quale, se lo desidera, potrà tornare nella Terra di Mezzo con le medesime sembianze che aveva precedentemente.

Gli Uomini hanno ricevuto un differente dono da Eru, per compensare la loro inferiorità fisica e mentale rispetto agli Elfi, il loro essere soggetti a malattia, vecchiaia e tutti quei mali che sembrano usciti dal vaso di Pandora e che gli Elfi non conoscono: la loro anima, slegata dal corpo, non è più soggetta alle sorti del mondo e si allontana da esso, verso una meta nota solo a Eru e a nessun altro. Questo dono è la morte, e forse è per questo che, sempre a proposito del vaso di Pandora, gli Uomini hanno una speranza che agli Elfi manca.

Gli uni immortali, gli altri soggetti alla morte. Un vincolo al mondo per gli Elfi, un dono fuori da esso per gli Uomini. Si può dire che i primi vivano un eterno e sicuro presente, mentre i secondi un breve attimo prima di un futuro incerto.

|

| "The End of the Age" di Ted Nasmith |

Osserviamo come vivono i suoi personaggi: partendo da "Lo Hobbit" abbiamo una descrizione della vita di Bilbo, abitudinario, puntuale, "le avventure fanno fare tardi a cena", e del modo in cui essa si trasforma a partire dall'incontro con i Nani e Gandalf, che irrompono a casa sua senza mostrare alcuna osservanza delle sue abitudini da gentleman inglese. Il viaggio insieme a loro lo costringe a lavorare sodo per imparare ad adattarsi alle abitudini avventurose di Thorin e degli altri, ma rivela in lui "molto più di quanto non creda" e lo cambia per sempre. Nel "Signore degli Anelli" lo ritroviamo come una sorta di unicum, di persona bizzarra all'interno della sua comunità, perché ha sperimentato uno stile di vita completamente opposto rispetto a quello degli Hobbit. Seguendo il viaggio di Frodo e Sam, appartenenti alla stessa realtà, si evidenzia la differenza fra la comunità degli Hobbit e quelle di Uomini, Elfi e Nani, la prima statica (immagine della società moderna in cui vive l'autore), le altre invece molto più dinamiche; gli Uomini viaggiano da un regno all'altro per prendere parte alla guerra, gli Elfi passano da Granburrone a Lothlórien per visitare i propri cari, e sappiamo della spedizione nanica guidata da Balin per recuperare Moria, o delle battaglie affrontate dal popolo di Erebor (restaurato nella Montagna Solitaria dopo la Battaglia dei Cinque Eserciti) e dagli Uomini della Valle contro le forze di Sauron negli stessi giorni della battaglia dei campi del Pelennor e di quella del Morannon.

Non parliamo poi dei personaggi del "Silmarillion", perché dalla fuga dei Noldor da Valinor alla Terra di Mezzo per recuperare i Silmaril rubati da Morgoth, dall'inizio, dunque, della Guerra del Beleriand, gli Elfi si spostano continuamente da una parte all'altra per fondare regni, combattere battaglie e superare prove. Beren, Túrin, Eärendil, la storia di ognuno di questi eroi è legata a una lunga serie di viaggi, soprattutto ricerche (dei Silmaril per Beren, della madre e della sorella per Túrin, dell'aiuto dei Valar per Eärendil). Il tema della cerca (quest in inglese), lo stesso de Lo Hobbit, lo stesso di ISdA, è chiaramente di ispirazione medievale, deriva dalla cerca del Graal e dai numerosi viaggi compiuti dagli eroi dei testi che Tolkien conosceva così bene.

Non è solo la cerca a determinare i movimenti di questi personaggi, è la loro stessa natura: di Fëanor (leader dei Noldor, colui che crea i Silmaril e che trascina con sé gli altri Noldor nel viaggio per recuperarli dopo il loro furto) è chiarita fin dal principio l'indole temeraria, il fuoco che gli brucia dentro, così ardente da consumare il suo corpo dopo la sua morte; per quanto pigro e inizialmente pavido, anche Bilbo ha in sé un'inclinazione al viaggio e alla scoperta, che trasmette a Frodo insieme alla sua passione per le leggende e le grandi cose che avvengono intorno alla Contea; anche Frodo è di conseguenza inquieto, desideroso di muoversi e di fare (per quanto non certo fino al punto di affacciarsi nel cratere di Monte Fato). Dopo la Caduta di Sauron, che ricordiamo in questa ricorrenza, e dopo il ritorno a casa, il viaggio di Frodo non finisce, e così, su una nave elfica in partenza dai Porti Grigi, esso continua verso l'assoluto, verso Valinor. In chiave romantica, giacché vedo Tolkien come un neoromantico, servitore di quelle forze epiche e medievali rifiorite nella letteratura ottocentesca e poi nuovamente "passate di moda" fino al suo arrivo, Frodo e tutti gli eroi che ho nominato sono spinti dalla passione, dal sentimento, dal Sehnsucht, sicché la vita non è per loro il conseguimento di una meta, un cammino che parte da un punto e termina in un altro, ma un continuo superamento, una ricerca, come dicevo, finalizzata però non al ritrovamento di un oggetto ma all'atto stesso del cercare. E quando arriva la morte, e il tempo in questa terra così bella giunge al termine, il viaggio continua oltre il mondo e oltre le strade, "verso l'incrocio con una più larga", mentre per gli Elfi, che nella mia mente assocerò per sempre all'immagine delle navi bianche che lasciano la Terra di Mezzo nel tramonto, la vita è soprattutto una comunione con l'assoluto, cioè Valinor e i suoi abitanti, e per quanto infinita e in qualche modo sempre simile a sé stessa, essa è anche una forma di beatitudine.

Con la sua opera, Tolkien ci parla della vita attraverso la morte e della morte attraverso la vita, perché è l'una a dare senso all'altra, e quei personaggi che sembrano non essere destinati alla morte ci portano a interrogarci sul suo valore. La storia di Númenor e del suo popolo, Uomini benedetti di una vita lunga e florida ma incapaci di beneficiarne al pensiero degli Elfi immortali, e di quel destino di morte lontano ma in ogni caso inevitabile, ci insegna che la morte non è una minaccia o una punizione, serve a dare un valore alla vita ed è anche il modo in cui poniamo nei suoi confronti che ci rende chi siamo. Tolkien parlò sempre di una dimensione, quella evangelica, alla base di tutte le narrazioni secondarie perché punto di incontro fra storia e leggenda: qui, l'Assoluto che sceglie di morire come un uomo, compiendo la rinuncia estrema per conseguire la più alta gloria e il più alto bene, vincola nella maniera più perfetta la vita e la morte e ci rivela la Verità, aprendoci le porte verso un'immortalità, le stesse che il Professore ci ha rinarrato tessendo una storia a immagine di quella.

|

| Familiare, vero? "Grey Havens" di Alan Lee, principale conceptual designer dei film di ISdA insieme a John Howe. |