"Partorirai un figlio, lo crescerai come si deve; e sarà il rampollo più illustre e celebrato della nostra stirpe. Intanto conserva con cura i pezzi della spada: da questi egli sarà in grado di forgiare un'arma eccellente, che avrà nome Gramr, e con quella il nostro figliolo compirà molte imprese che non saranno obliate. Così il nome di lui resterà finché durerà il mondo."

(La saga dei Volsunghi, capitolo 12)

(La saga dei Volsunghi, capitolo 12)

Oggi vi racconterò la storia del più grande degli eroi del Nord, e grande è la mia trepidazione nel farlo. Nella mia mente, è stato sotto la protezione di un grande eroe, Beowulf, che l'Anima del Mostro ha emesso i suoi primi vagiti, si è formata ed è cresciuta, e nei miei disegni sapevo che prima o poi il testimone sarebbe dovuto passare a Sigfrido, per rimanere infine con lui o per spostarsi presso un altro eroe, questo ancora non ho deciso. Ciò naturalmente non significa precludermi la possibilità di scrivere altri post su Beowulf -e infatti ne ho qualcuno in programma-, quindi, rispetto all'immagine di un passaggio di testimone, è più appropriato pensare che il secondo, oggi, si ponga a fianco del primo.

Sigfrido è l'eroe germanico più celebre, protagonista di diverse storie e citato in tantissime altre. Laddove Beowulf ha dalla sua soltanto il suo poema -benché molti suoi comprimari compaiano anche altrove-, e dunque è solo attraverso quell'opera che possiamo parlare di lui, su Sigfrido abbiamo molte versioni provenienti da molti luoghi e in molte lingue, versioni anche in contrasto tra loro; e guardare da tutti i lati dei contrasti è quello che cerco di fare.

Il testo più antico su di lui è l'Edda antica (XIII secolo), o in versi, che è costituita da una raccolta di carmi molto più vecchi, contenenti le storie degli dèi e le storie degli eroi. I carmi sugli eroi, tolti quello di Völundr e i tre carmi sui due eroi omonimi (o forse il medesimo) Helgi, sono in effetti tutti relativi al nostro eroe, che nel mondo norreno ha nome Sigurðr, formato da sigr, "vittoria", e varðr, "guardiano"; a lui e alle azioni dei personaggi che gli sono legati dopo la sua morte. Se consideriamo poi che anche Helgi è imparentato con lui, possiamo considerarlo con ancor maggior diritto l'eroe principale dell'Edda.

L'Edda in prosa, scritta da Snorri Sturluson (1179 - 1241) intorno al 1220, in gran parte ispirata ai racconti tradizionali riportati nell'Edda in versi, comprende anch'essa un lungo racconto su Sigurðr, e lo stesso vale per la Þiðrekssaga af Bern, la "Saga di Teodorico di Verona" scritta nella prima metà del XIII secolo e contenente ampie inserzioni sui vari eroi incontrati dal protagonista.

È da queste opere, insieme ad altre fonti che probabilmente abbiamo perduto, che deriva il contenuto della Völsunga saga, la Saga dei Volsunghi, scritta nel tardo XIII secolo e di grande interesse per noi, in quanto organizza la materia riguardante Sigurðr in una costruzione ordinata, nella quale molti elementi discordanti vengono armonizzati, mentre altri vengono lasciati, sicché, se da una parte il racconto presenta incoerenze e contraddizioni, dall'altra ci permette di visualizzare le molte forme assunte da questa storia. La Völsunga saga è una fornaldarsaga, una saga leggendaria che differisce dalle tipiche saghe islandesi per essere stata scritta prima della colonizzazione dell'Islanda e perché l'argomento comprende personaggi ed eventi mitici, con molti elementi fantastici, laddove le altre saghe tendono più a raccontare eventi storici in maniera realistica (tendono, nel senso che il fantastico può figurare anche lì, né le distinzioni devono essere troppo nette).

La storia di Sigurðr, infine, costituisce anche il racconto di Nornagestr, il protagonista della saga intitolata Norna-Gests þáttr, scritta intorno al 1300 e appartenente al genere del þáttr, cioè una saga abbreviata, leggendario. Queste sono le basi dalle quali trarrò il mio racconto.

La tradizione norrena non è l'unica a parlare di Sigfrido. L'opera letteraria più celebre tra quelle che lo riguardano è il Nibelungelied, il canto dei Nibelunghi, un poema epico in alto tedesco medio scritto all'inizio del XIII secolo, prima dunque della Saga dei Volsunghi, da un autore tedesco di identità dibattuta. Il suo protagonista è Siegfried, nome di origine diversa rispetto alla controparte norrena, derivante dal protogermanico *Segafriþuz, dove *segaz sta per vittoria e *friþuz per "pace", "santuario". Compare poi nell'opera "Rosengarten zu Worms", e col nome di Seyfrid nel poema "Der Hürnen Seyfrid", opere che si legano alla leggenda di Teodorico raccontata nella Þiðrekssaga.

Mentre le opere norrene sono più strettamente legate ai miti eddici, agli dèi, ai giganti, ai nani, e raccontano la storia con numerosi avvenimenti di origine sovrannaturale, quelle tedesche -che pure fanno menzione alle creature mitologiche- sono differenti e influenzate dalla letteratura cavalleresca.

È con Sigurðr, discendente di Odino, che inizio adesso a raccontarvi la storia, per come è raccontata dall'Edda e dalla Saga dei Volsunghi, dalle quali l'ho appresa. Una storia con cui concludere l'anno in buon auspicio per quello venturo, poiché vi sono draghi, lupi mannari, spade magiche e grandi sale, che è quanto basta per fare le storie più belle.

Sigurðr, erede della stirpe dei Volsunghi, era figlio di Sigmundr e di Hjördís, di un padre morto in battaglia prima della sua nascita e di una madre ospitata, sia pure tra grandi onori, in terra straniera, presso il re Alfr, cui in un primo momento era giunta come schiava. Per quanto immensa sia stata la sua gloria, i suoi nemici glielo rinfacciarono molte volte nella sua vita.

Sigurðr, erede della stirpe dei Volsunghi, era figlio di Sigmundr e di Hjördís, di un padre morto in battaglia prima della sua nascita e di una madre ospitata, sia pure tra grandi onori, in terra straniera, presso il re Alfr, cui in un primo momento era giunta come schiava. Per quanto immensa sia stata la sua gloria, i suoi nemici glielo rinfacciarono molte volte nella sua vita.La stirpe dei Volsunghi, il cui racconto occupa oltre un quarto della Saga, fu una delle più illustri di quell'epoca di eroi e di mostri da cui deriva la nostra sapienza. Il capostipite, Sigi, era figlio di Odino, e si macchiò per primo di una colpa, l'uccisione di uno schiavo di nome Bredi che l'aveva battuto nella caccia, a causa della quale fu esiliato, abbandonò la terra in cui era nato e viaggiò fino all'Hunaland, la terra degli Unni (ma il nome può indicare anche il territorio dei Franchi) dove col tempo, attraverso la forza e le imprese, costruì una nuova fama e una buona fortuna, fino a divenire il re. Benché mai nel testo sia ricercata una causa prima delle sciagure che occorsero a tutti i Volsunghi, trovo molto significativo il fatto che la loro stirpe fu macchiata dalla colpa fin dal principio, una colpa che potremmo accostare a un peccato di superbia. A scandire la storia di questo casato non sarà però essenzialmente la colpa, ma la vendetta, un sistema di relazioni quasi interamente costituito sulla vendetta, che ha inizio quando Sigi viene ucciso dal fratello di sua moglie e la sua morte viene vendicata da suo figlio, Rerir.

Rerir, a sua volta re degli Unni, da cui prende il nome anche un monte degli Ered Luin nella Terra di Mezzo di Tolkien, è il padre di Völsungr, la cui origine è ricca di motivi mitologici. Lui e sua moglie non riuscivano ad avere figli, benché lo desiderassero ardentemente; allora Frigg, moglie di Odino e dea legata soprattutto alla preveggenza, ma in maniera poco chiara anche alla terra, inviò alla coppia una Valchiria di nome Hljódr, che prese una mela e assunse l'aspetto di corvo. La saga racconta che quando il corvo giunse nell'Hunaland trovò Rerir seduto su un tumulo: il re seduto sul tumulo, a detta del curatore, è un'immagine che può significare impotenza e attesa di un intervento divino, ma che qui propizia la fertilità della moglie, che avviene attraverso la mela portata dal corvo. La mela è interessante perché richiama un'altra dea norrena, Iðunn, protettrice di frutti sacri che gli dèi mangiano per non invecchiare e vivere per sempre (similmente all'ambrosia degli Olimpici), moglie di Bragi che è dio della poesia e che probabilmente un tempo doveva coincidere con Odino; naturalmente, la mela è uno dei simboli più diffusi e antichi, dall'Eden alle Esperidi.

Grazie al frutto, la moglie di Rerir rimase incinta per sei anni finché non realizzò che le restava ormai poco da vivere, e chiese pertanto che il figlio venisse portato alla luce con un parto cesareo. Fu così che venne al mondo Völsungr, già cresciuto di alcuni anni, e la prima cosa che fece fu dare un bacio a sua madre prima che morisse. La nascita di un bambino con qualità prodigiose è un motivo ricorrente non solo del mondo germanico, e che ricomparirà anche nella stessa saga.

Divenuto adulto Völsungr regnò sugli Unni e sposò Hljóðr, la Valchiria che l'aveva fatto nascere. Ebbero undici figli, di cui i maggiori e più rinomati furono i gemelli Sigmundr e Sígný, l'unica figlia. Völsungr fece edificare una grande sala intorno a un albero, un melo, sicché al centro della sala si trovava un ceppo chiamato barnstokkr, che significa ceppo del fanciullo, e a lungo quella corte fu luogo di divertimento, convivio e grandezza.

Un giorno si presentò al cospetto di re Völsungr, accompagnato da molti uomini, il re dei Geati Siggeirr, per chiedergli la mano di Sígný sua figlia. Nella società scandinava, a differenza di altre della stessa epoca, le donne avevano un certo potere decisionale, e Sígný si mostrò fin da subito restia a seguire Siggeirr, anche perché dotata di facoltà di preveggenza: sapeva che dai Geati sarebbero venuti grandi mali ai Volsunghi. Disse comunque al padre che si sarebbe rimessa alla sua decisione, come usava fare, e Völsungr, ritenendo buona cosa che sua figlia prendesse marito, accettò la proposta di Siggeirr e fece approntare un grande banchetto.

Fu in quell'occasione che un grande segno occorse a segnare la storia dei Volsunghi: nel bel mezzo della festa, tra i grandi fuochi crepitanti e i numerosi partecipanti assisi sulle panche di legno con le loro belle vesti e le coppe ricolme di idromele, ecco che un uomo misterioso fece il suo ingresso nella sala:

"Si trattava di uno sconosciuto, avvolto in un tabarro malridotto. Procedeva a piedi nudi e vestiva brache di tela, che gli fasciavano le gambe, e portava un cappuccio sulla testa. Di statura molto alta, era anziano ed orbo. Impugnando una spada si avvicinò al "ceppo del fanciullo"; quindi la brandì e la conficcò nel ceppo, immergendola fino all'elsa.Quel giorno Odino comparve di persona nella vita dei Volsunghi, come avrebbe fatto in seguito numerose altre volte, e donò loro il segno di regalità più grande che potessero ricevere: una spada, una spada che apparteneva a lui e che lui ora donava, piantandola nell'albero che stava al centro della loro sala. Come l'albero della sala è un segno di Yggdrasill, l'albero che regge i nove mondi del cosmo norreno e il cui nome significa "destriero di Yggr", cioè di Odino, così Yggdrasill è una delle manifestazioni del mitologema dell'Axis Mundi, l'asse universale che congiunge le dimensioni essenziali che costituiscono il cosmo nella maggior parte delle religioni, quella degli uomini, quella degli dèi e quella dei morti. L'Axis Mundi, particolarmente indagato da Mircea Eliade (1907-1986), si manifesta spesso come albero, sovente posto al centro del mondo-universo, e l'albero del ceppo sta proprio al centro della sala di Völsungr, che è come dire al centro di un mondo, se pensiamo che Miðgarðr, il mondo degli uomini, contiene garðr, che significa "recinzione", "corte", nell'ottica di una cultura che immaginava questi mondi come tanti ambienti separati dagli altri da steccati.

Nessuno trovò parole da rivolgergli e fu lui a parlare:

«Colui che riuscisse ad estrarre questa spada dal ceppo, costui l'avrà in dono da me. E abbia per certo che mai potrà impugnare spada migliore di questa qui.»" (Capitolo terzo, traduzione di Marcello Meli.)

« L'albero, secondo questi miti, esprime la realtà assoluta nel suo aspetto di norma, di punto fisso, sostegno del Cosmo. È il punto d'appoggio per eccellenza. Di conseguenza, le comunicazioni col cielo possono avvenire soltanto intorno a esso, o addirittura per suo tramite. » (Mircea Eliade, "Trattato di storia delle religioni", 1984.)

Ponendo la spada al centro del tutto, Odino ha investito il suo possessore di un grande legame con quel tutto, e il motivo della spada conficcata per terra ci ricorda bene, del resto, un'altra storia, la storia di qualcuno che estraendo quella spada divenne davvero il re del tutto, vale a dire Artù, il re bretone. Artù e Odino condividono -in relazione al fatto di guidare la caccia selvaggia, come abbiamo visto più volte- l'aspetto di re dormiente che attende il ritorno, non morto ma nemmeno vivo, nella misura in cui Odino rimase appeso nove giorni ad Yggdrasill per poi ritornare, e Artù è stato condotto ad Avalon in attesa del momento in cui tornerà sulla terra.

Ponendo la spada al centro del tutto, Odino ha investito il suo possessore di un grande legame con quel tutto, e il motivo della spada conficcata per terra ci ricorda bene, del resto, un'altra storia, la storia di qualcuno che estraendo quella spada divenne davvero il re del tutto, vale a dire Artù, il re bretone. Artù e Odino condividono -in relazione al fatto di guidare la caccia selvaggia, come abbiamo visto più volte- l'aspetto di re dormiente che attende il ritorno, non morto ma nemmeno vivo, nella misura in cui Odino rimase appeso nove giorni ad Yggdrasill per poi ritornare, e Artù è stato condotto ad Avalon in attesa del momento in cui tornerà sulla terra.Ora, tutti i presenti che tentarono di estrarre la spada fallirono, fino al momento del turno di Sigmundr, che la tirò fuori dal ceppo senza difficoltà alcuna. Si badi che Sigmundr, destinato a succedere al trono del padre, non ricevette nessun titolo per aver estratto la spada, né Odino lo aveva mai detto; il discorso appena esposto si riferisce a che cosa rappresenta questo episodio.

Siggeirr, che desiderava la spada e non aveva avuto la possibilità di tentare per primo, offrì a Sigmundr tre volte il peso della spada in oro, ma questi rispose: « Avresti potuto prenderla con la stessa facilità con cui l'ho fatto io, se fosse stato tuo il diritto di prenderla. Ma la mia mano è stata la prima a prenderla, e tu non l'avrai mai, neanche se dovessi offrire tutto l'oro che possiedi».

Fu così che Siggeirr, pur dissimulando davanti ai presenti, decise che avrebbe fatto vendetta dei Volsunghi. Il giorno dopo partì con Sígný, che invano ammonì il padre rivelandogli le sue visioni. Dopo qualche tempo, Siggeirr invitò re Völsungr con tutti i suoi figli, perché prendessero parte al banchetto nuziale, e allestì una grande armata con cui trucidare loro e il loro seguito. Sígný, che era a conoscenza di questo progetto, richiese un incontro col padre non appena questi fu giunto nella terra dei Geati, e gli rivelò dell'armata, supplicandolo di ripartire finché era in tempo. Ma Völsungr le rispose «Fino ad oggi ho sempre mantenuto i patti che ho stretto, perché dovrei smettere ora, nella mia vecchiaia? Quando vi saranno banchetti, nessuna giovane donna punterà il dito verso uno dei miei figli per aver temuto di affrontare la morte, perché ognuno deve morire prima o poi -non c'è scampo dalla morte! E la mia decisione è che noi non scapperemo, e svolgeremo la nostra parte quanto più audacemente possiamo. Ho combattuto in centinaia di occasioni, talvolta con forze più grandi, talvolta con forze più piccole, ma sono stato sempre io il vincitore, e nessuno racconterà mai che io sia fuggito o abbia negoziato la pace».

Se il nostro buonsenso moderno è portato a ritenere stupida la sua decisione, non dobbiamo commettere l'errore di proiettare il punto di vista di una società su quello di un'altra completamente diversa. I nordici, nel raccontare questa storia, provavano probabilmente ammirazione per il coraggio di Völsungr, la sua difesa della fama e della gloria, e la sua fedeltà ai patti, qui portata ad una dimensione quasi paradigmatica. Un senso dell'onore autodistruttivo che mi ricorda, parlando di storie che conosciamo tutti, a quello di Eddard Stark della "A Song of Ice and Fire" di George R.R. Martin, non per nulla uno dei miei personaggi preferiti.

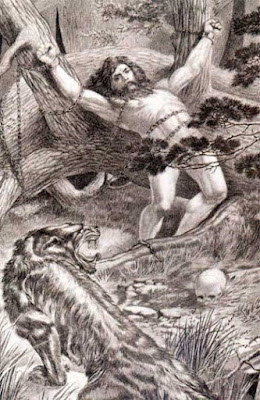

Se il nostro buonsenso moderno è portato a ritenere stupida la sua decisione, non dobbiamo commettere l'errore di proiettare il punto di vista di una società su quello di un'altra completamente diversa. I nordici, nel raccontare questa storia, provavano probabilmente ammirazione per il coraggio di Völsungr, la sua difesa della fama e della gloria, e la sua fedeltà ai patti, qui portata ad una dimensione quasi paradigmatica. Un senso dell'onore autodistruttivo che mi ricorda, parlando di storie che conosciamo tutti, a quello di Eddard Stark della "A Song of Ice and Fire" di George R.R. Martin, non per nulla uno dei miei personaggi preferiti.Quando la battaglia ebbe luogo, Völsungr e i suoi figli si batterono con foga e grandissimo valore, fino alla porte del primo e alla cattura dei secondi. Sígný chiese così al marito, re Siggeirr, di non dare ai suoi fratelli una morte rapida, ma la più lunga e lenta che fosse possibile. Siggeirr pensò che la donna fosse impazzita, ma la accontentò, sia perché così lei richiedeva e sia perché quella decisione lo compiaceva di più. Fece legare tutti e dieci i figli di Völsungr a un tronco d'albero disposto orizzontalmente, un atto simile all'impiccagione e con analoga valenza di condanna per tradimento, e poi li lasciò da soli; la notte successiva, un mostro, un'enorme lupa famelica, si avvicinò al tronco d'albero e divorò uno dei dieci Volsunghi, senza che gli altri potessero fare nulla. Il giorno seguente trascorse nella mestizia e nella sofferenza, finché nuovamente, col calare delle ombre, la lupa riapparve e divorò un altro dei fratelli, e così ancora per le sette notti successive, fino a quando non rimase che Sigmundr. A quel punto Sígný si recò da lui portando del miele, con il quale ricoprì il suo corpo e colmò la sua lingua; poi se ne andò. Quella notte, la lupa si avvicinò a Sigmundr, e anziché azzannarlo iniziò a leccare il miele dal suo corpo, parte per parte, fin quando non fu rimasta che la lingua: ed ecco, mentre la lupa introduceva la lingua nella bocca di Sigmundr, questi la serrò tra i denti e cominciò a strattonare con forza, e la lupa, del pari, iniziò a tirare a sua volta, senza riuscire a vincere la presa del Volsungo e nel mentre esercitando forza sui legami che lo tenevano al tronco, finendo con lo spezzarli. Alla fine di quel fatale tiro alla fune, con uno strappo, la lingua fu staccata, e la lupa morì di dissanguamento. Sigmundr, libero, si allontanò e si nascose tra i boschi, dove si costruì un rifugio e rimase, visitato dalla sorella, in attesa dell'occasione migliore per vendicarsi di Siggeirr.

Sigmundr fu un eroe grande quanto lo fu Sigurðr, e la sua parte della storia contiene alcuni dei momenti più avvincenti, così come contiene forse i più turpi.

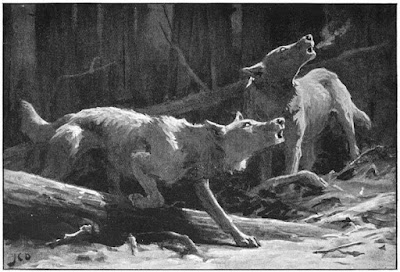

Ora, l'autore non dice perché Sígný avesse chiesto quel trattamento per i suoi fratelli, e io l'ho interpretato in un certo modo quando l'ho letto, con una possibilità in più soggiuntami oggi durante la scrittura di questo racconto, che però è soltanto una congettura personale: se Siggeirr avesse ucciso subito tutti i Volsunghi, lei non avrebbe avuto modo di salvarli, mentre con questo pretesto poteva sperare di trovare un modo per intervenire; probabilmente, il fatto che ci sia quel numero di persone, e che ogni notte il lupo ne uccida una, contiene un messaggio simbolico di origine antica, come accade nelle fiabe. Molte fiabe contengono, ad esempio, personaggi in un numero che rappresenta i giorni intercorrenti tra una fase lunare e l'altra, e in quell'ottica il lupo appare spesso come immagine della luna nuova che sostituisce quella vecchia, o come il sole che la oscura; il lupo è oltretutto il divoratore per eccellenza, come dimostra il mito norreno dei lupi Sköll e Hati che rincorrono il sole e la luna e che li divoreranno durante il Ragnarök, come Fenrir farà con Odino. La mia congettura, dicevo, è che Sígný volesse garantire ai suoi fratelli una morte che potesse portarli nel Valhöll, in modo che, se era destino che morissero, almeno non sarebbero morti impiccati come degli schiavi, una morte che nelle credenze conduceva a Hel, le cui anime erano quelle dei morti in modo infame.

|

| Sigmundr incatenato, illustrazione di Woods P. Wilson. |

La sorte dei Volsunghi, imprigionati mentre un lupo (possibilmente mannaro) li divora uno per volta rivive nella storia di Beren e Lúthien raccontata nel Silmarillion, allorché Beren e il re elfico Finrod Felagund, della stirpe dei Noldor, furono imprigionati a Tol-in-Gaurhoth ("l'isola dei lupi mannari") insieme alla scorta del re, che fu poco alla volta uccisa dal mostruoso lupo mannaro che vi dimorava. Finrod, che si trovava con Beren a causa del debito di vita con suo padre Barahir, scelse di sacrificarsi per permettere all'Uomo di portare a termine la sua missione, la cerca dei Silmaril, e quando furono rimasti solo loro due si avventò sul lupo, aggredendolo con i suoi denti e le sue unghie, uccidendolo dopo una violentissima lotta e morendo con lui.

Era costume, nella società germanica, che i figli dei nobili venissero formati presso lo zio materno, ricevendo un'istruzione riguardante sia il corpo che lo spirito. Sígný ebbe da Siggeirr due figli, e quando il primo ebbe dieci anni lo mandò da Sigmundr.

Ora, per intendere al meglio tutte le saghe dobbiamo tenere presente il valore della vendetta presso i popoli di cui ci parlano. La vendetta è innanzitutto un diritto, con valore assoluto, non una consolazione per un offeso, ma un vero e proprio dovere nei confronti della vittima del torto, della famiglia e della reputazione, cioè dell'onore. Non vendicarsi significa perdere l'onore.

Vi è la possibilità di accettare un risarcimento in denaro, il cosiddetto guidrigildo, ma nelle saghe, nell'immagine sublimata che ci è rimasta dei norreni, accettarlo è disonorevole, da vigliacchi.

La vendetta è dovuta anche contro l'uccisione dei congiunti di cui si è responsabili: come vedremo più avanti parlando di Fáfnir e Reginn, laddove quest'ultimo ha chiesto a Sigurðr di uccidere Fáfnir per lui, in quanto fratello è comunque tenuto a vendicarlo, e lo fa ordinando a Sigurðr di arrostire per lui il cuore del drago.

Nel caso di Sígný troviamo un'ulteriore complicazione: lei deve ottenere vendetta contro Siggeirr per l'uccisione del padre e dei fratelli, ma contraendo un matrimonio con lui è divenuta anche parte della sua famiglia, e dunque tenuta a vendicare anche quest'ultima. Come vedremo, il sangue nel mondo dei Volsunghi non manca mai di essere ripagato, e non lo fa mai per difetto.

Inviare i figli da Sigmundr serviva a prepararli per divenire i vendicatori di Völsungr, in quanto figli di sua figlia, e per vendicarlo avrebbero dovuto uccidere il loro stesso padre (e naturalmente ciò li avrebbe vincolati anche a vendicare lui); ma quei bambini servivano anche come mezzo per vendicarsi. Sigmundr mise il bambino alla prova, chiedendogli di preparare del pane e lasciando un animale nella sacca di farina (forse un insetto) mentre lui svolgeva altri compiti fuori dalla casa: tornato, il bambino gli disse che non aveva osato toccare la farina perché vi aveva trovato dentro un animale, e Sigmundr non lo ritenne abbastanza forte da tenerlo con sé. Quando capitò nuovamente che incontrasse Sígný, le fece presente la sua osservazione, e la donna replicò «Allora uccidilo. Non c'è bisogno che viva più a lungo». E Sigmundr lo fece.

L'anno seguente, Sígný inviò al fratello il suo secondo figlio, gli eventi si ripeterono, e anche questa volta la madre ordinò al fratello di uccidere suo figlio.

È una parte della storia davvero terribile, nella quale vediamo l'ombra di uno dei mali più disturbanti per la nostra umanità, la madre che uccide i figli. Qui la madre non compie l'azione, ma delega qualcuno a farlo senza mostrare la minima pietà.

La storia cambiò decisamente con la nascita di Sinfjötli.

Sígný, che intendeva compiere quella vendetta e che aveva ormai appurato che dal seme di Siggeirr non sarebbe mai nato nessuno che fosse forte come un Volsungo, decise che ne avrebbe messo al mondo uno, agendo in maniera spregiudicata: si incontrò con una seiðkona, ovvero una donna (kona) praticante la seiðr, una pratica magica di tipo sciamanico legata alla dea Freyja, più tipicamente femminile ma adoperata anche da Odino nella saga degli Ynglingar, grazie alla quale fu possibile per le due donne scambiarsi le sembianze. Assunto l'aspetto di un'altra donna, Sígný si recò dove viveva Sigmundr, che la trovò desiderabile e giacque con lei, mentre la maga dormiva con Siggeirr in modo da non destare sospetti. Fratello e sorella si unirono anche le due notti successive.

Dall'unione dei due Volsunghi nacque un bambino cui fu messo nome Sinfjötli, e questi dimostrò la propria forza in una prova che sostenne ancora prima di essere inviato da Sigmundr: Sígný gli cucì una vesta direttamente sulla sua stessa pelle, come aveva già fatto con i due figli di Siggeirr, che avevano urlato per tutto il tempo, e poi che ebbe visto che Sinfjötli non batteva ciglio, afferrò le maniche e gliele strappò, scuoiandogli le braccia. Dunque gli chiese se sentisse dolore.

«Nessun Volsungo chiamerebbe quello dolore» fu la risposta.

Sígný lo inviò così da Sigmundr, che era zio e padre del bambino, senza che altri che lei conoscessero questa parentela. Sigmundr lo accolse e lo sottopose alla stessa prova che aveva assegnato ai suoi fratellastri; tornato a casa, vide che il suo ospite aveva preparato il pane, e gli domandò se non avesse scorto nulla di strano nella sacca.

«Non sono sicuro che non ci fosse qualcosa di vivo, là dentro» rispose Sinfjötli «ma l'ho impastato lo stesso». Allora Sigmundr rise di gusto, e gli spiegò che in quel pane, e prima ancora in quella farina, aveva messo un grosso serpente velenoso. Così il figlio di Völsungr accettò Sinfjötli e gli fece da maestro, fino a farne un giovane eroe.

Come visto all'inizio della storia con Bragi, che esiliato in terra straniera visse come brigante, è ricorrente questo elemento nella saga dei Volsunghi. In questo modo visse Sigmundr durante il suo esilio, e così fece vivere anche Sinfjötli. Tolkien lo inserì nel Silmarillion sia a proposito di Beren, e di Barahir prima di lui, che di Túrin, figlio di Húrin. La storia di padre e figlio, entrambi protagonisti degli eventi del loro tempo, ricorda per molti punti quella di Sigmundr e Sigurðr. Túrin dovette abbandonare il regno del Doriath per avere accidentalmente ucciso l'Elfo Saeros, e per molto tempo visse come capo di una banda di fuorilegge. Inoltre, anche la sua storia comprende un incesto, tra lui e sua sorella Nienor, dovuto all'inganno operato dal drago Glaurung e terminato tragicamente.

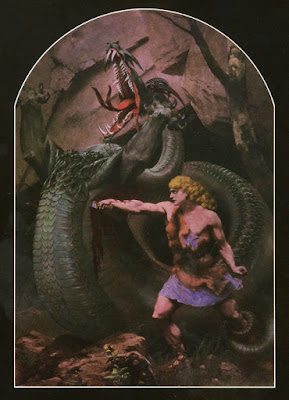

Durante l'apprendistato di Sinfjötli avvenne uno degli episodi più straordinari di tutta la nostra storia: un giorno che i due Volsunghi stavano girando per la foresta in cerca di bottino, si imbatterono in una capanna al cui interno dormivano due uomini, con preziosi anelli d'oro al dito. Su di loro, appese in alto, pendevano due pelli di lupo. Quando Sigmundr e Sinfjötli, prese le pellicce, le indossarono, si ritrovarono trasformati in lupi a loro volta.

I due uomini che avevano incontrato erano infatti due principi su cui gravava una maledizione, che li costringeva a vivere come lupi, con la possibilità di togliere la pelliccia solo una volta ogni dieci giorni. Il motivo che riscontriamo in questa storia è molto più largamente presente nella tradizione norrena, e ci richiama le celebri figure dei berserkir, i guerrieri che in preda a una sorta di trance furiosa divenivano forti e violenti perdendo qualunque cognizione del pericolo e del dolore. Accanto ai berserkir, il cui nome significa "veste (sarkr) di orso (berr)", esistevano anche gli úlfheðnar, vestiti con mantelli di lupo. In entrambi i casi si trattava di una pratica guerresca di ispirazione sciamanica, fondata sull'idea che fosse possibile assumere le caratteristiche di altri esseri viventi, attraverso la loro pelliccia e ingredienti rituali che provocavano allucinazioni e inducevano uno stato fisico estremamente reattivo, fattori che i vichinghi attribuivano a Odino, venerato come dio del furore sacro. Da questo derivava l'idea che questi guerrieri si trasformassero in orsi o in lupi e che combattessero alla maniera di questi. I berserkir, in quanto orsi, erano solitari e in tal modo combattevano, spesso vivendo ai margini della società, mentre gli úlfheðnar, come i lupi, erano efficaci grazie alla collaborazione.

Sigmundr e Sinfjötli si resero conto che, pur esprimendosi attraverso ringhi e ululati, erano in grado di comprendersi e comunicare, e stabilirono che avrebbero cacciato separatamente, a condizione che, laddove uno dei due si fosse trovato alle prese con un gruppo di sette uomini, o più, avrebbe lanciato un forte ululato per fare accorrere l'altro. I due cacciarono con grande ferocia e grande successo, e quando a Sigmundr accadde di imbattersi in sette uomini, lanciò il segnale che fece accorrere Sinfjötli, e questi uccise tutti quanti gli uomini. Dopo che si furono separati nuovamente, fu Sinfjötli a imbattersi in un gruppo di ben undici uomini, ma il giovane, impulsivo e desideroso di non condividere il merito né ricevere aiuto, non chiamò lo zio e affrontò i nemici da solo, uscendone vincitore ma gravemente ferito.

Sigmundr lo trovò appoggiato contro un albero, e gli domandò perché non avesse chiesto aiuto.

«Non volevo il tuo aiuto» rispose «Tu hai ricevuto aiuto per uccidere sette uomini, eppure io, che non sono che un bambino in confronto a te, non ho chiesto aiuto per ucciderne undici».

Sigmundr, udendo quella risposta, fu preso da una tale collera da avventarsi sul nipote e azzannargli la gola, prima di calmarsi: la pelle di lupo aveva reso più forte il suo istinto e la sua parte più selvaggia, ora difficile da controllare. Preso il lupo sul dorso, lo trasportò verso un rifugio e vegliò su di lui, maledicendo quelle pelli.

Fu in maniera non meno prodigiosa che la ferita di Sinfjötli venne curata: Sigmundr, alcuni giorni dopo, vide un episodio, simile a quello occorso a lui e al figlio, con protagoniste due donnole: una azzannava l'altra alla gola, ferendola, poi si allontanava nella foresta e tornava con delle foglie, che applicava sulla ferita dell'altra e la guariva. Allora, un corvo volò da lui, portandogli una foglia dello stesso tipo. Sigmundr usò la foglia sulla ferita di Sinfjötli, che saltò subito in piedi, come se nulla fosse mai accaduto.

L'episodio delle donnole merita attenzione, tra le altre ragioni, perché è presente anche in un'altra storia appartenente a un'altra cultura, uno dei lai di Maria di Francia (XII-XIII secolo) intitolato "Eliduc", l'ultimo e più lungo del corpus della poetessa, dove Guildeluec, moglie del cavaliere Eliduc, assiste all'ingresso dei due animali in una cappella, all'uccisione, da parte del servo, di uno dei due, e a come l'altro corra nella foresta e ne torni con un fiore con cui guarirlo. A sua volta, Guildeluec userà quel fiore per guarire la principessa Guilliadon. I lai di Maria di Francia, del resto, hanno conosciuto fortuna nel mondo norreno, con la raccolta di storie in prosa "Strengleikar", presso le quali manca un racconto che riprenda l'Eliduc, ma come abbiamo visto esso non pare del tutto sconosciuto.

Quanto alla storia della Terra di Mezzo, le pelli che permettono di trasformarsi, assumendo le caratteristiche dell'essere completo, sono presenti anch'esse nella storia di Beren e Lúthien, che indossano le pelli del lupo mannaro Draugluin e del vampiro-pipistrello Thuringwethil, servi di Morgoth, per entrare nella sua fortezza ad Angband.

Sigmundr e Sinfjötli attesero, in un nascondiglio sotterraneo, fino a quando non furono in grado di togliere le pellicce, e poi le bruciarono, perché non nuocessero più a nessuno.

Passati alcuni anni, quando ormai Sigmundr ritenne il nipote grande abbastanza per compiere la loro vendetta, lo condusse alla reggia di Siggeirr, dove si nascose, insieme a lui, in una stanza che dava sulla sala del re, con la connivenza della regina Sígný.

Ora, in questo punto pare essere presente uno dei diversi problemi di coerenza interna della saga, dovuti alla contaminazione tra le diverse fonti, dunque è bene che lo teniate presente durante la lettura: Sígný, negli anni in cui Sinfjötli era cresciuto presso il padre, aveva messo al mondo due figli, e un giorno, mentre giocavano con un anello d'oro, questo rotolò fino alla stanza dove stavano nascosti i due Volsunghi, che vennero visti dai due bambini, minacciosi con i loro lunghi elmi e le scintillanti cotte di maglia, sicché i piccoli corsero a riferirlo al padre. Quando li ebbe sentiti, Sígný li prese e li condusse di nuovo in quella stanza, riferendo l'accaduto ai suoi parenti e affermando che avrebbero dovuto ucciderli. Sigmundr rispose «Non ucciderò i tuoi figli, anche se mi hanno scoperto», ma Sinfjötli, senza scrupolo di sorta, estrasse la spada e uccise i due bambini, per poi appenderli al muro proprio di fronte a dove stava re Siggeirr. Ho parlato di commistione perché pare che questo episodio derivi da quello già visto in precedenza, con la prova della farina, e da quello dei figli di Guðrún.

Siggeirr ordinò ai suoi uomini di catturare gli invasori, che ne massacrarono gran parte prima di cadere in ceppi.

Ancora una volta, re Siggeirr si trovò a disporre di due prigionieri Volsunghi, ed escogitò un nuovo supplizio per loro: li fece rinchiudere in un tumulo, e nel tumulo fece collocare una pietra, di forma e dimensioni tali da separare la struttura in due ambienti, senza che fosse possibile passarle intorno, poiché stava perfettamente attaccata alle pareti del tumulo. Nell'ambiente di sotto fu gettato Sigmundr, in quello di sopra Sinfjötli. In questo modo, i due sarebbero morti lentamente per inedia, vicini e in grado di sentire l'uno le sofferenze dell'altro, pur senza potersi aiutare o almeno vedere o toccare.

Fu ancora una volta Sígný a salvare il fratello e la sua stirpe: mentre il tumulo veniva ricoperto, la regina nascose nella paglia una grossa fetta di lardo, e gettò quella maglia nel mucchio che veniva posto sul tumulo, chiedendo ai servi di non dirlo al re.

Sinfjötli trovò il lardo, commentando che, almeno, il cibo sarebbe durato per un po'; quand'ecco, mentre lo liberava dalla paglia, si accorse che il lardo conteneva a sua volta qualcosa: la spada di Sigmundr, la spada migliore che esistesse. La piantò nella pietra e la spinse in profondità, finché la punta non sbucò dal lato di sotto, dove Sigmundr la afferrò e cominciò a tagliare la pietra insieme al figlio. Il lavoro durò a lungo, ma ancora una volta i Volsunghi furono liberi. Entrarono nella sala, mentre tutti dormivano, e la diedero alle fiamme. Mentre tutto bruciava, re Siggeirr emerse dalla sua stanza domandando chi fosse stato a provocare l'incendio. E Sigmundr rispose:

«Siamo stati noi, io e Sinfjötli, il figlio di mia sorella, e vogliamo tu sappia che i Volsunghi non sono ancora morti.»

Nell'incendio morirono gli uomini di Siggeirr e anche lui stesso, e si consumò finalmente la vendetta dei Volsunghi, con tutte le sue conseguenze. Incluse quelle che riguardavano Sígný.

Nell'incendio morirono gli uomini di Siggeirr e anche lui stesso, e si consumò finalmente la vendetta dei Volsunghi, con tutte le sue conseguenze. Incluse quelle che riguardavano Sígný.Sigmundr la chiamò infatti per proclamare il ruolo che lei aveva avuto nel portare a termine quella vendetta e in tutto quanto era accaduto in quegli anni, e Sígný lo proclamò, rivelando anche ciò che solo lei sapeva, e di come avesse assunto le sembianze di maga per giacere col fratello nella foresta, tanti anni prima: «Sinfjötli è figlio tuo, e mio. La sua immensa forza deriva dall'essere nipote di re Völsungr sia da parte di padre che da parte di madre. Tutto ciò che ho fatto, l'ho fatto per provocare la morte di Siggeirr. E ho fatto così tanto per ottenere la vendetta, che continuare a vivere adesso mi è impossibile. Sarò lieta di morire con re Siggeirr, per quanto fossi riluttante a sposarlo.»

La Volsunga baciò un'ultima volta il fratello e il figlio, fece il suo ingresso nelle fiamme e il suo odio fu così spento. In quanto sposa di quell'uomo, il costume detto "della buona moglie" prevedeva che lo seguisse nella morte, e lei non si sottrasse. Dalle sue parole, peraltro, sentiamo che lo fece non per omaggio al marito o al costume, ma perché il suo desiderio di vivere era stato estinto.

Sigmundr, insieme al figlio, partì e tornò nella terra di suo padre, il territorio degli Unni, dove finalmente divenne re. Sposò una donna di nome Borghildr, da cui ebbe i figli Helgi e Hamund.

Sigmundr e Sinfjötli li troviamo anche nel Beowulf, col nome di Sigemund e di Fitela, e la loro storia viene cantata da un menestrello durante i festeggiamenti per la vittoria di Beowulf su Grendel. In tale occasione, viene rievocata l'impresa della vittoria di Sigemund contro un drago, impresa che comunemente è attribuita a suo figlio Sigfrido, ma che, per questo e altri riferimenti, sembra aver senso supporre che, in una versione forse più antica del mito, fosse opera di Sigmundr.

Questa la racconteremo quando finalmente parleremo, dopo aver raccontato la storia dei suoi antenati, della vita di Sigurðr.

Bibliografia

Gianna Chiesa Isnardi, "I miti nordici", Loganesi, Milano 1991.

Marcello Meli, "La saga dei Volsunghi", Dell'Orso, Alessandria 1993.

Piergiuseppe Scardigli, "Canzoniere eddico", Garzanti, Milano 2004.